- トップ

- プロフェッショナル インタビュー

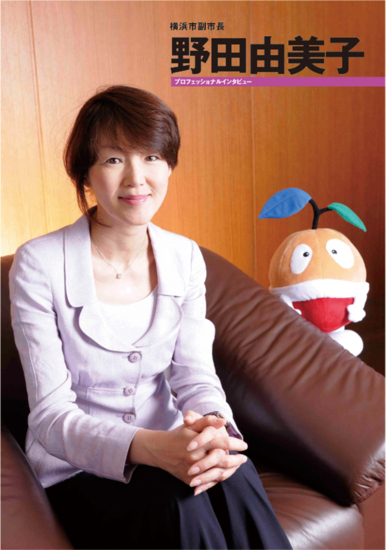

- Vol.5 野田 由美子 氏

過去の取材一覧

- Vol.12 佐藤 スコット 氏 [2010/05/10]

- Vol.11 松井 香穂里 氏 [2009/10/20]

- Vol.10 渡邉 賢一 氏 [2009/06/25]

- Vol.9 森 祐治 氏 [2009/05/25]

- Vol.8 坂野 尚子 氏 [2008/11/24]

- Vol.7 石黒 不二代 氏 [2008/10/28]

- Vol.6 三淵 啓自 氏 [2008/09/29]

- Vol.5 野田 由美子 氏 [2008/08/25]

- Vol.4 八木 虎造 氏 [2008/07/28]

- Vol.3 杉村 太郎 氏 [2008/06/28]

- Vol.2 本田 直之 氏 [2008/05/27]

- Vol.1 谷本 有香 氏 [2008/04/28]

PFI(Private Finance Initiative)とは、自治体が、民間の力を活用し

公共サービスを提供することで、税金負担を少なくする手法だが、

その日本における第一人者として名高いのが今回の野田由美子さん。

その功績を買われ、昨年、横浜市の副市長に抜擢され、市政の場で

公共と民間の“共働”のあり方を創造する日々を送っている。

留学で得た貴重な経験がPFIとの出会いを生んだという野田さんに、

就職・転職において役立つ、留学及び海外生活での意識の持ち方をうかがった。

プロフィール

職歴:

バンク・オブ・アメリカ東京支店、日本長期信用銀行本店プロジェクトファイナンス部調査役、ニューヨーク支店バイスプレジデント、ロンドン支店次長、プライスウォーターハウスクーパース英国本社ディレクターを経て、PwCアドバイザリー株式会社パートナーに。

学歴 :

1982年東京大学文学部卒業。90年ハーバードビジネススクール修了(MBA).

日本でPFIを普及させた第一人者として国の審議会委員などを歴任。2007年横浜市副市長に就任。現在は自治体経営に力を注ぐ。著書に『PFIの知識』(日経文庫、『民営化の戦略と手法』(日本経済新聞社)など。

2009年に迫った横浜開港150周年記念事業に尽力する野田副市長。

右側の人形は、マスコットキャラクターの「たねまる」

『良質の公共サービスをより少ない税金で提供することを目的とした公共事業の新しい手法』

これがPFIといわれ、野田さんが日本での普及に尽力して副市長としても取り組んでいる、大きな経済政策である。そもそも、イギリスが発祥のこの手法。野田さんは、留学後にいくつかの国々で働く中、ロンドン滞在時に出会った。プロジェクトファイナンス部のヘッドとしてPFIに携わり、その有効性を肌で感じた野田さんは、いつの日か、日本でもこれを活用し、日本の土壌に合った新しいスキームとして確立したいと思っていた。そして、昨年、副市長として活躍できる立場を得たことで、行政の側から挑戦することとなった。

野田さんがアメリカへの留学を思い立ったのは、25歳の頃。すでに企業に就職していた。

就職先は外資系企業。その理由は、他に選択肢がなかったからだという。

「今では想像もできないことですけど、女性の就職といったら、1980年代前半はまだ、ほとんどが一般職。まだまだ女性の仕事といえば“お茶くみ”“コピー取り”だったんですよ(笑)」

そこで、当時でも、女性に総合職の道を開いていた、外資系のバンク・オブ・アメリカ東京支店に

勤務する。そこで見たものが、彼女に留学という目標を持たせた。

「アメリカの本社から日本に来ていたある女性がいたんです。当時の私とそんなに変わらない、28歳という若さで、バリバリ仕事をしている。大切なポジションを任されている。私もそんな仕事をしたい。収入も高い(笑)。そう思ったんです」

そのためには何が必要なのか?まわりを見渡すと本社スタッフはMBAを持っている。

まずはMBA取得が必須だ。そう思い立ったのが25歳。結婚したばかりの時だった。

「主人が支えてくれたことも大きかったですね。一緒に頑張ろうって言って、主人は企業留学でのMITに合格し、夫婦揃ってアメリカに渡ったんです」

精神的には心強かったが、それでもハーバードの授業についていくのは並大抵のことではなかった。

「やはり語学力ですよね。ハーバードの授業は、通称“ひまわり”と呼ばれていまして、教授が教室を歩き回っていて、その教授の目に止まるように手を挙げて発言しなければならない。日本のように『○○さんはどう思いますか?』なんていって当ててくれたりしないんです。発言したいと思っても、私の場合、他の人が何を言っているのかまったく分からないから、前の人の意見に反論も同調もできない。ペーパーテストはそこそこ良くても、クラスディベートの成績が良くなければ落第です。最初の半年は、本当に苦労しました」

大袈裟ではなく、相当に大変だったという。当時のハーバードは、日本人の学生といえば、多くが帰国子女。野田さんのような留学生は少ない。だから、授業も、英語の分からない人を特別扱いするようなこともない。くらいついていくしかなかったのだ。

「今思うと恥ずかしい話ですが、あまりに分からなかったので、一度、教授に直訴したんです。『私は英語を聞き取ることができない。だから、発言できないんだ』と。ところが教授は、助言するでもなく、ただただ困ったような、哀れんだような顔をするんですよ。その時の私は、ヒアリングができないって訴えていたんです。つまり、耳が聞こえない、難聴なんだと訴えていたわけです。なかなか噛み合わない会話に教授もおかしいと思ったのか、もう一度聞いてくれて。そしたら『君、それはヒアリングではなくリスニングって言うんだよ』って(笑)」

そんな語学の壁はあったものの、会社も辞めてここまで来たのだからと、とにかくガムシャラに頑張った。授業が終わると家で復習、予習をした後、さらに、スタディグループといわれる5人ほどの自分のグループのメンバーと集まって議論をし、夜中の2時ぐらいまで、毎日勉強する日々が続いたという。そんな厳しい毎日を続けられた要因は何だったのだろう?

「アメリカのカルチャーの良い部分だと思いますが、とにかく頑張る者には手を差し伸べてくれるんです。努力しない者は非情にも見捨てられますが、できないながらも一生懸命やっている人には、みんながエールを送ってくれる。『今日の発言はなかなかよかったよ』とか『いいアイデアだね』とか、必ず一言かけてくれる。背中を押してくれるんですね。そんなクラスメートの気持ちが一番の支えでしたね」

海外生活で学んだことは、“自分の軸をブレさせない”ということ。留学を終えて、ニューヨークやロンドンで勤務するようになってからは、特にそれを感じたという。

「留学中も、仲間とコミュニケーションを取る時、ディスカッションをする時など、どうしても私たち日本人は、相手の気持ちを汲んで合わせようとする傾向がありますが、それだと自分の意見がない人になってしまう。相手を知るためには、自分の軸をしっかり持って、自分はこうだけれど、相手は違う意見を持っているんだなと、違うけれどもそれも一理あるなと、そういうコミュニケーションが大切なんですよね。これは働くようになってからは、もっと顕著でした」

海外では、あらゆる人種の人たちが働いている。野田さんについた部下や仲間たちも、ヒスパニック系のアメリカ人、アイリッシュ系のアメリカ人、ナイジェリア人と、異文化の人たちに囲まれて働いた。

「そういう人たちと、しっかりコミュニケーションを取るには、まず自分の軸がしっかりしていないとダメです。異なる価値観のもとに育った人同士なわけですから、単に迎合するのではなく、お互いのアイデンティティを戦わすことによって、対話ができるようになるのです」

“自分軸を持つ”。言葉では簡単だが、日本ではなかなか意識することのないことだけに、難しいことでもある。

「訓練というほどでもないですが、例えば新聞を読んだりする時でも、自分だったらどういう考え方をするのかとか、自分は何を信じているのかとか、そういうことを常に確認しながら読んだり考えたりはしてましたね。自分の信じるものを持とうと、意識的に思うようにしていました。もちろん、それに凝り固まってしまうのも良くありませんので、柔軟性も持ち、自分の信じるものは何かを考えながらも、相手の意見も謙虚に受け止める。そのバランスが大切でしたね」

しかし、いろんな人と交われば交わるほど、迷いが生じてくることもあるという。自分の信じることはあっても、さまざまな意見の中で、本当にこれでいいのかという思いが頭に浮かぶのだという。

「でも、それでも、やはり自分が直感的に感じること、信じるものはブレさせずに、それを軸として持ち続ける。それが大事だと思います。海外に行くと日本人としてのアイデンティティも深まりますよね。なにしろ、日々いろんなことを考え続けますから」

価値観の違う各国の人とコミュニケーションを取ることで、いや応なく自分が日本人であることを自覚させられるのだという。

そんな日々を過ごす中、ロンドンで野田さんが出会ったのが、冒頭に挙げたPFIだった。バブルが崩壊し、ジャパン・バッシングが止んでジャパン・パッシングの時代だった。日本が世界の中で忘れ去られてゆくのを目の当たりにし、そんな日本のために、何かやれることはないか。そう思い続けていた時に、PFIの存在を知る。

「PFIというのは、決められた土俵の中で過去の実績やリレーションシップがモノをいうのではなく、オープンな枠組みの中でいかに自らのノウハウやアイデンティティを駆使するかが鍵になります。つまり、ある意味では“頑張る者が報われる”という発想に基づいていると言えます。留学時代にアメリカで体感したことです。そうやって「民」が必死で頑張った結果が、企業としての利益だけではなく、国民に安くて良質な公共サービスという形で還元される。非効率で国民不在の公共事業のあり方や財政の肥大化が日本の混迷を長引かせていると考えていた私は、PFIの考え方こそ、当時の日本が必要としているものではないかと感じたんですね」

ぜひ、日本にも導入したい。その思いから、PFIでは世界ナンバーワンの企業だったプライスウォーターハウスクーパースに入社。そこでPFIの本場で実務を経験し、その後、日本でPFIの専門組織を立ち上げることを任され、帰国することになる。その後、PFIにおける野田さんの活躍はめざましく、組織のリーダーとしてマネジメントに携わりながら、PFIという新しい市場の形成に貢献した。さらに、単なるPFIという手法のみならず、官と民の新しいパートナーシップの在り方について、数多くの自治体や国に助言を行い、その功績が認められ、横浜市に請われて副市長に就任した。

「海外留学や海外での仕事を通じて得たものが、今日を形作っているのは確かですね。PFIに出会い、日本では当初は誰からも理解されない中で諦めずにやってこれたのも、頑張っていれば誰かが見ていてくれる、認めてくれるという、ハーバードでの体験があったからだと思います」

留学の経験は必ず人生のどこかで活かされる時が来ると、野田さんは言う。

「留学中は、何かと不安になるし、疑心暗鬼になるし、日々の大変さからすべてを放り投げてしまいたくもなります。くじけることもあると思いますけど、頑張っていれば必ず報われますから、あきらめないで頑張り続けてほしいですね。高い山に登り続けるのと一緒です。あきらめずに一歩一歩進んでいくと、振り返った時には、その山をちゃんと登っていることがわかる。そして一つの山に登り終えて初めて、次のさらなる高い山が見えてきて、また登りたくなる。この繰り返しですよね」

野田さんによれば、リーダーへと成長するのに重要な経験は三つ。

一つ目は、異文化への挑戦。

二つ目は、事業の立ち上げなど新たなることへの挑戦。

言い換えればリスクへの挑戦だ。

三つ目は、逆境に置かれる修羅場体験。

「最後の修羅場体験というのは、企業の撤退を余儀なくされた時の体験なので、これは留学生のみなさんには直接関係ないかもしれませんが、後の二つは、当てはまるのではないでしょうか。海外へ出たことによって味わう異文化への挑戦。留学という自分にとって新しい体験による今までの生活にはなかったリスク。これは留学されたみなさん誰もが体験することでしょう。そしてこれは、知らず知らずのうち、人間としての成長につながっている。ああ、あの時の体験が、今役立っているんだと、そう実感する日が必ず来ると思いますので、皆さん、あきらめずに頑張って下さい」

「留学中は、何かと不安になるし、疑心暗鬼になるし、日々の大変さからすべてを放り投げてしまいたくもなります。くじけることもあると思いますけど、頑張っていれば必ず報われますから、あきらめないで頑張り続けてほしいですね。高い山に登り続けるのと一緒です。あきらめずに一歩一歩進んでいくと、振り返った時には、その山をちゃんと登っていることがわかる。そして一つの山に登り終えて初めて、次のさらなる高い山が見えてきて、また登りたくなる。この繰り返しですよね」

野田さんによれば、リーダーへと成長するのに重要な経験は三つ。

一つ目は、異文化への挑戦。

二つ目は、事業の立ち上げなど新たなることへの挑戦。

言い換えればリスクへの挑戦だ。

三つ目は、逆境に置かれる修羅場体験。

「最後の修羅場体験というのは、企業の撤退を余儀なくされた時の体験なので、これは留学生のみなさんには直接関係ないかもしれませんが、後の二つは、当てはまるのではないでしょうか。海外へ出たことによって味わう異文化への挑戦。留学という自分にとって新しい体験による今までの生活にはなかったリスク。これは留学されたみなさん誰もが体験することでしょう。そしてこれは、知らず知らずのうち、人間としての成長につながっている。ああ、あの時の体験が、今役立っているんだと、そう実感する日が必ず来ると思いますので、皆さん、あきらめずに頑張って下さい」